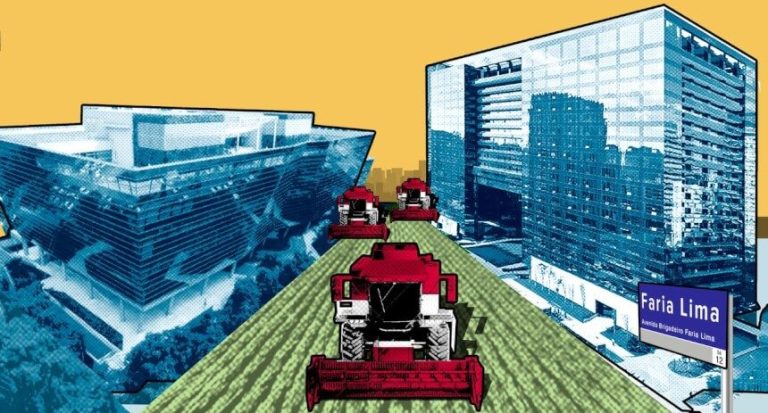

Terra em transe: capital estrangeiro avança sobre áreas agrícolas

Por Pablo Nogueira

Da Revista Unesp Ciência

Por Pablo Nogueira

Da Revista Unesp Ciência

Se você quiser encontrar um brasileiro com motivos para estar feliz com a última década, e otimista quanto ao futuro, procure entre os proprietários de terras. Entre 2003 e 2012, o preço médio do hectare no Brasil pulou de R$ 2.280 para R$ 7.470. Foi um crescimento de 227%, o dobro da inflação registrada no mesmo período. De 2008 a 2012, a terra bateu investimentos tradicionais como o ouro, o dólar e a bolsa de valores.

A valorização é mais forte no Norte e no Nordeste, principalmente nos Estados de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Mas também é grande a procura em certas regiões de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Dentre as causas para o superaquecimento do mercado de terras está o crescimento do agronegócio, que tem auferido grandes lucros no mercado internacional com a exportação de commodities como soja, milho e algodão, além do crescente apetite mundial pelo etanol. Mas o fenômeno nem de longe se restringe ao Brasil.

Um levantamento feito pelo ONG International Land Coalition mostra que entre os anos 2001 e 2011 cerca de 80 milhões de hectares de terra ao redor do mundo foram objeto de alguma forma de negociação. Outros levantamentos apresentam números diferentes. O Banco Mundial, num relatório de 2010, falava em 56 milhões de hectares. Já a ONG britânica Oxfam, num levantamento realizado em 2012, estimava o total em 100 milhões de hectares.

Quaisquer que sejam os números corretos, os diversos levantamentos descrevem o mesmo processo: a corrida do capital internacional para realizar grandes aquisições de terras. O fenômeno ficou conhecido pela expressão inglesa land grab e tem como principal cenário países pobres ou em desenvolvimento da Ásia, da América Latina e, principalmente, da África.

Lá fora, o fenômeno do land grab já é motivo de preocupação. O presidente da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), José Graziano, declarou, ano passado, que a ação dos grandes compradores de terra na África se assemelha “ao velho Oeste”. “Não podemos mandar estas companhias embora, mas precisamos encontrar uma maneira de limitar a ação delas”, disse. “Precisamos de um xerife que instaure a lei.”

No Brasil, a crescente aquisição de terras pelo capital internacional já chamou a atenção de setores da academia. Desde 2010 o geógrafo Bernardo Mançano, do Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp em Presidente Prudente, estuda a “estrangeirização do espaço agrário brasileiro”.

Mançano aponta alguns elementos contextuais para entender o processo que está ocorrendo em escala mundial. “Até agora, a terra tem sido usada para produzir alimentos e fibras. Com a mudança da matriz energética, que está em andamento, a agricultura vai servir para produzir também energia. A biomassa vai ter um papel importante para atender o consumo de energia no planeta. Isso vai gerar um impacto enorme, não só sobre a agricultura, mas sobre a relação entre campo e cidade”, analisa.

Como parte dessa mudança do uso da terra, governos e empresas das mais diversas nações estão buscando caminhos para ampliar a produção agrícola. Só que, nos países desenvolvidos, toda a área agricultável já está ocupada, não há mais terras disponíveis que possam ser incorporadas ao sistema produtivo. Daí a opção por buscar nações que ainda têm terras em estoque. “Isso está mudando a configuração fundiária do mundo, e vai impactar a pequena agricultura. Eles querem é produzir commodities em larga escala para exportação”, diz Mançano.

A preocupação da China com o próprio futuro é outro fator importante nesse contexto, destaca Sérgio Leite, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e também estudioso da estrangeirização do campo brasileiro. “A China vive um aumento no consumo de carnes e de soja. Ao mesmo tempo, está ficando difícil expandir a atividade agrícola internamente, pois o preço da terra está subindo, devido ao desenvolvimento [econômico]”, diz. “Por isso, o governo está seguindo a política de buscar áreas em outros países, a fim de plantar alimentos para atender sua população.”

Segundo Leite, a China é um dos principais atores agindo nas aquisições de terra no campo brasileiro. Além dela, outras nações asiáticas, como Índia, Coreia e países árabes têm feito investimentos importantes. “É o que ocorre também na África, onde muitas das aquisições estão sendo feitas pelo capital asiático”, afirma.

Mas a lista de países cujas empresas estão agindo por aqui é muito maior. Monitoramento feito pela International Land Coalition (www.landcoalition.org) mostra negócios feitos no Brasil por companhias americanas, canadenses, inglesas, holandesas, japonesas, espanholas etc.

Muitas vezes, entretanto, a estrangeirização não implica a compra direta da terra. “No caso da soja, a plantação é feita sob encomenda por agricultores brasileiros, que a revendem às empresas multinacionais, como a Bunge, a Cargill, a Dreyfuss e a ADM. A estrangeirização se deu nas pontas da cadeia produtiva”, explica Leite.

Mas a articulação entre o campo brasileiro e o capital internacional é muito anterior à atual onda de land grab. Uma das experiências nacionais mais emblemáticas começou ainda nos anos 1970, quando uma parceria com o governo do Japão permitiu a instalação de um programa que transformou o Cerrado – então uma área de baixíssima produtividade – numa nova fronteira agrícola. A iniciativa foi chamada Prodecer (sigla para Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para Desenvolvimento dos Cerrados) e é considerada um exemplo de sucesso da Embrapa, que ficou responsável por boa parte da pesquisa agrícola desenvolvida no progama (veja quadro na pág. 24).

Incentivo estatal

Outro passo importante foi dado em 1995, quando o Congresso, sob o governo FHC, alterou um artigo da Constituição que restringia a ação de empresas de capital estrangeiro no campo. A mudança estava em sintonia com a orientação liberalizante então adotada para a economia. De acordo com dados do Banco Central, levantados por Sérgio Leite, a medida fez a participação do capital internacional no agronegócio brasileiro pular de 16% em 1995 para 57% em 2005. A tendência se manteve durante o primeiro mandato de Lula, mas começou a preocupar alguns setores.

Em 2008, o então presidente do Incra Rolf Hackbart argumentava que o governo havia “perdido o controle do processo” e defendia a criação de medidas restritivas.

Em 2010, o jornal Folha de S. Paulo alertava em reportagem que “estrangeiros estão comprando o equivalente a 22 campos defutebol por hora no Brasil”.

O tema ganhou visibilidade e voltou a ser discutido no Congresso. O debate resultou num parecer da Consultoria Geral da União que limitava a venda de terras a empresas estrangeiras ou controladas por estrangeiros. “A medida conseguiu frear um pouco a entrada de estrangeiros por aqui. Mas já existe um lobby para derrubá-la”, afirma Mançano. Iniciativas semelhantes estão em debate em outros lugares do mundo (veja quadro na pág. 22)

Além do aumento do preço da terra, a estrangeirização do campo brasileiro tem gerado outras consequências, explica o geógrafo da Unesp. Uma delas é a paralização da reforma agrária no Brasil. Lula, já no seu primeiro mandato, elaborou um plano nacional de reforma agrária, com o objetivo de desapropriar terras para criar assentamentos, o que foi posto em prática, ainda que em escala conservadora.

Havia a expectativa de que Dilma Rousseff, ao sucedê-lo, adotasse política semelhante, o que não aconteceu, segundo Mançano. ”Por que parar a reforma agrária se o IBGE mostra que o Brasil possui 300 milhões de hectares disponíveis?”, questiona o pesquisador.

A prioridade do governo Dilma tem sido a de qualificar os assentamentos que já existem, antes de promover a criação de novos. “Mas o certo seria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Na minha visão, a reforma agrária foi paralisada por conta da pressão do agronegócio.”

Mançano reconhece que falta mobilização, tanto por parte das organizações de trabalhadores rurais quanto da sociedade em geral, para forçar o governo a rever sua posição. “Na Região Norte há lotes disponíveis, mas não há gente para ocupá-los. Muitas pessoas agora preferem receber R$ 70 pelo Bolsa Família a viver anos num acampamento de lona preta, e ainda correndo o risco de não conseguir nada.”

E mesmo quem já conseguiu se assentar está sofrendo os efeitos, embora de forma diferente. Mançano diz que, com a elevação estratosférica do preço das terras, muitos pequenos agricultores têm preferido vender suas propriedades. Outros estão deixando de plantar comida para trabalhar sob contrato para o agronegócio.

“É só ver o caso, por exemplo, do Pontal do Paranapanema, onde 100 mil hectares de terra foram destinados a assentamentos e onde existem várias usinas de processamento de cana-de-açúcar. Nos últimos anos, a produção de alimentos como arroz, batata e banana só fez cair na região, enquanto que a produção de cana só faz subir”, compara.

Para além das consequências sobre a esfera agrária propriamente dita, Sérgio Leite e Bernardo Mançano se preocupam com os desdobramentos políticos possíveis. “A terra é uma mercadoria diferente, pois não pode ser reproduzida”, diz Leite. Essa característica especial já exigiria que o Estado destinasse atenção maior à regulação do que acontece nesta esfera, defende.

Para além das consequências sobre a esfera agrária propriamente dita, Sérgio Leite e Bernardo Mançano se preocupam com os desdobramentos políticos possíveis. “A terra é uma mercadoria diferente, pois não pode ser reproduzida”, diz Leite. Essa característica especial já exigiria que o Estado destinasse atenção maior à regulação do que acontece nesta esfera, defende.

No Brasil, a interferência do Estado na área fundiária é um tema complexo. Até hoje o país segue com uma estrutura fundiária altamente concentrada, em que 1% dos imóveis rurais controla 45% da superfície. “Se somarmos a esse quadro a presença crescente de empresas estrangeiras, o resultado pode ser diminuição da capacidade do governo de promover o ordenamento na esfera rural”, prossegue o pesquisador da UFFRJ.

Para ele, a situação do setor fundiário parece caminhar não para um ordenamento, e sim para o acirramento das disputas. “Não é à toa que temos visto tantas discussões sobre código florestal e sobre demarcação de áreas para populações tradicionais ou indígenas.”

Mançano questiona se o acúmulo de terra por parte de grupos estrangeiros não pode resultar em problemas de soberania nacional. “A partir do momento em que o capital adquire muita terra, ganha um poder grande. Passa a interferir nas políticas de desenvolvimento, nas eleições… É só ver o que aconteceu no Paraguai, por exemplo, onde a influência política dos agricultores estrangeiros é muito forte”, afirma. “Será que é de interesse do Brasil colocar sua terra e sua população a serviço de outros países, somente para vender commodities? O que isso vai trazer de desenvolvimento?”

O risco, segundo ele, é o de nos tornarmos uma nova “República das Bananas”, referindo-se à forma jocosa como eram identificados muitos países da América Latina, na primeira metade do século 20, nos quais prosperou a monocultura da banana para fins exclusivos de exportação, não sem deixar uma série de mazelas sociais.

Mas, nesse cenário complexo e globalizado da agricultura neste início de século 21, o

Brasil experimenta também o movimento oposto. Vários projetos, feitos em regime de cooperação internacional, estão levando tecnologia e recursos daqui para deslanchar a produção agrícola em países da África, como Etiópia, Gana, Zimbábue e Moçambique. Esse último, em particular, é o beneficiário do maior número de iniciativas do governo brasileiro.

Uma delas é o Pró-Savana, sigla para Programa de Desenvolvimento Agrícola e Rural para o Corredor de Nacala. Lançado em 2009, o Pró-Savana é uma articulação feita entre os governos de Moçambique, do Brasil e do Japão com o objetivo de desenvolver a região conhecida como Corredor de Nacala, uma faixa de terra no nordeste de Moçambique que atravessa quatro províncias, indo do interior do país até o litoral do Oceano Índico.

Com área de 6 milhões de hectares, a região abriga uma população que explora a terra em regime de agricultura familiar. Com solo extremamente fértil, o Corredor de Nacala situa-se entre os paralelos 13 e 17, os mesmos entre os quais se encontra o Cerrado brasileiro. Por isso, o Pró-Savana inspira-se, pelo menos em parte, no sucesso do Prodecer, o programa que transformou nosso Cerrado numa das regiões mais produtivas do mundo.

A Embrapa, que foi o braço científico do Prodecer, também o será no Pró-Savana. O coordenador da Embrapa Moçambique, José Luiz Bellini Leite, explica que o Pró-Savana é composto de três projetos, que visam causar um amplo impacto na maneira como é feita hoje a atividade agrícola daquele país. Entre os objetivos estão o fortalecimento das instituições moçambicanas de pesquisa na área agrícola, a formação de políticas públicas, a criação de um modelo de desenvolvimento para a agropecuária e o estabelecimento de um plano diretor para o Corredor de Nacala.

“Queremos auxiliar Moçambique a resolver seu problema de segurança alimentar, que é sério. E o governo do país também tem interesse em aumentar a capacidade de produção de commodities para exportação, como forma de contrabalançar o alto índice de importação de alimentos”, afirma.

Bellini nega que o programa seja uma mera reedição do Prodecer na paisagem africana. “As condições são diferentes em termos de cultura, de história… O que estamos trazendo para cá é nossa experiência em criar projetos de desenvolvimento agropecuário, e não reproduzindo um modelo”, diz. “Não queremos desenvolver a agricultura de Moçambique apenas, mas sim capacitar os moçambicanos a fazerem isso por si mesmos. Por isso o foco em transferência de tecnologia e capacitação para a pesquisa.”

Fundo de investimentos

A Embrapa Moçambique está fazendo os primeiros experimentos para adaptação de variedades de sementes de arroz, feijão, soja, milho, trigo e algodão; os resultados iniciais devem sair ainda neste semestre.

A Fundação Getúlio Vargas, através de seu braço para agronegócios (FGV Agro), está encarregada de desenvolver o plano diretor para o Corredor de Nacala. Também está articulando a criação de um fundo de investimentos para custear o desenvolvimento de projetos agrícolas na região, e espera atrair investidores com rentabilidade que pode passar dos 10% ao ano.

Ano passado, uma missão conjunta de empresários brasileiros e japoneses fez uma visita exploratória à região do programa, e relataram ter encontrado condições propícias para o cultivo de commodities como soja, milho e algodão. Ao recepcionar a missão, o primeiro-ministro de Moçambique, Alves Ali, disse que o Pró-Savana é “prioritário” e que poderia se tornar “o programa do século”. Mas ainda não há notícias de que algum grande negócio já tenha sido feito entre o governo de Moçambique e o capital brasileiro.

Contudo, ao lado de tanta expectativa, a iniciativa tem gerado também desconfiança. Em 2012, a União Nacional dos Camponeses de Moçambique divulgou um documento com críticas ao projeto, acusando o governo de concebê-lo sem a participação das comunidades camponesas.

O texto tem afirmações como: “Notamos com enorme preocupação que o Pró-Savana demanda milhões de hectares de terra ao longo do Corredor de Nacala, porém a realidade local mostra a falta de disponibilidade dessas extensões de terra, visto que a mesma é usada por camponeses (…) Condenamos veementemente qualquer iniciativa que preconize o reassentamento de comunidades e a expropriação de terra dos camponeses para dar lugar a megaprojetos agrícolas de produção de monoculturas (soja, cana-de-açúcar, algodão etc.); Condenamos a vinda em massa de fazendeiros do agronegócio brasileiro, transformando camponesas e camponeses moçambicanos em seus empregados e em trabalhadores rurais”.

A mesma Unac já havia divulgado, em 2010, um relatório intitulado Os senhores da terra, no qual critica vários empreendimentos em andamento naquele país nas áreas de mineração, agronegócio e turismo financiados por capital estrangeiro.

O documento afirma que muitos desses empreendimentos levam à remoção das populações residentes nas áreas onde se instalam. Essas pessoas então enfrentam problemas de subsistência e de acesso a água. Segundo o relatório, Moçambique tem sofrido um processo de “usurpação da terra” perpetrado pelo capital internacional.

República das commodities

O Pró-Savana está sendo objeto de uma dissertação de mestrado da canadense Elizabeth Clements, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp em Presidente Prudente, sob orientação de Bernardo Mançano. Ela vê o programa como mais uma iniciativa, por parte do grande capital, para dominar a agricultura de Moçambique e reconfigurá-la segundo seus interesses.

“Para mim está claro que esse é um projeto de desenvolvimento agrícola apenas com foco na produção de commodities para exportação”, afirma a aluna. Elizabeth teme os efeitos que poderão se abater sobre a população local. “Ao contrário do que ocorria no Cerrado brasileiro nos anos 1970, a região do Corredor de Nacala é uma das mais povoadas de Moçambique.

Para usar aquelas terras, será preciso remover milhões de pessoas”, explica.“Em várias partes do país já estão surgindo conflitos pela terra, famílias removidas estão sofrendo nos lugares onde foram reassentadas. Que garantias há de que com o Pró-Savana as coisas serão diferentes?”, indaga. Ela questiona também os benefícios de um possível reaproveitamento da mão de obra camponesa nas novas lavouras. “A monocultura gera poucos postos de trabalho, e a maior parte é sazonal.”

Outro problema apontado pela pesquisadora: a instalação do atual sistema de produção agrícola em larga escala pode gerar forte impacto no ambiente. “O modelo do agronegócio é um pacote que inclui desmatamento, herbicidas, pesticidas… Basta ver o que aconteceu no Cerrado para compreender que não é um modelo sustentável, que tem impactos ambientais de larga escala”, afirma.

Ela acredita que, se o governo optar por incluir mais os camponeses da região na elaboração do programa, o Pró-Savana poderá ser reconfigurado de forma a gerar resultados mais benéficos a todos.

“Talvez se possa fazer concessões de trechos menores de terra, e ver como eles são aproveitados pelas empresas. Se elas cumprirem certas metas estabelecidas, durante os primeiros anos, poderão então adquirir mais terras. Assim seria possível saber quais dos investidores foram sinceros.

E, acima de tudo, é preciso incluir nas conversas os camponeses, pois isso não está acontecendo”, alerta. Frederico Paiva, que foi coordenador do Pró-Savana de 2009 a 2011, como membro da Agência Brasileira de Cooperação, tem uma visão diferente. Hoje ele gerencia projetos na FGV Agro e é um dos responsáveis pela cooperação da instituição dentro do Pró-Savana. “Embora esteja sendo visto por algumas pessoas como um processo de internacionalização do agronegócio brasileiro na África, o Pró-Savana não é isso.

É uma cooperação estritamente técnica”, diz. “Nesse sentido, é semelhante a parcerias que o Brasil estabelece em outras áreas com países africanos, como a saúde.” Segundo Paiva, os agricultores de províncias onde o projeto está estabelecido têm se mostrado favoráveis a sua implantação.

“Vamos auxiliar a construção de políticas públicas, proporcionar ao governo dados como um levantamento dos tipos de solo e dos regimes de chuvas das diferentes regiões do país, algo de que eles ainda não dispõem. Estamos mapeando quais são as zonas propícias à agricultura de larga escala que não estão ocupadas, para que o governo possa usar essas informações como preferir”, explica.

A modernização da agricultura, não apenas de Moçambique, mas da África, vai ocorrer inevitavelmente, diz. “O país precisa aumentar a produção de alimentos, pois importa 80% do que consome. E, em toda África, a urbanização está crescendo, são pessoas deixando de produzir alimentos e indo para as cidades”, argumenta.

Paiva também rechaça a comparação do Pró-Savama com o Prodecer. “O mundo hoje é outro. Nem o Brasil nem o Japão apoiariam um projeto que não fosse socialmente e ambientalmente responsável”, diz. “E também não há como fazer nenhuma atividade agrícola excluindo a participação das comunidades, pois até hoje a base de sustentação política do governo é rural. Nunca irão bater de frente com as lideranças políticas locais.”

Grandes fazendeiros, pequenos agricultores, populações tradicionais, grupos indígenas, movimentos ambientalistas, empresários de olho na bioenergia… São tantos os atores hoje disputando as terras disponíveis no planeta que o processo de disputa política só tende a se acirrar. Bernardo Mançano acredita que o caminho para lidar com um quadro tão complexo passa pelo desenvolvimento da governança fundiária.

”A população e o capital disputam a terra e as políticas públicas. É possível que os dois coexistam? Sim”, afirma. Um exemplo seriam os Estados Unidos, onde os pequenos agricultores têm grande força política. Lá, dependendo da região do país, pode-se encontrar tanto modernos empreendimentos agroindustriais quanto pequenas propriedades rurais, explica ele.

“Para isso é preciso que o Estado faça um ordenamento territorial, algo que se fazia nos anos 1980, e hoje está a cargo do mercado. Pode-se estabelecer que determinada parte do território será destinada ao agronegócio, e outra à agricultura familiar.

Sem isso, o campo será usado apenas para plantar o que dá mais lucro”, pondera o geógrafo. “Queremos ter um campo totalmente dominado pelas corporações, enquanto a população se espreme nas cidades? Ou um onde as pessoas trabalham e produzem para o país? É isso o que a sociedade brasileira precisa escolher.”

A transformação do Cerrado

Iniciado em 1980, o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer) surgiu como uma opção estratégica para os dois países envolvidos. De um lado, o governo japonês buscava assegurar o abastecimento de soja, alimento de grande popularidade entre sua população. Já o Brasil, que seguia uma linha desenvolvimentista, desejava ocupar o interior do território e modernizar sua agricultura.

A parceria se baseava na complementaridade dos recursos de ambos. O Brasil dispunha das terras, de mão de obra e de instituições de pesquisa na área agrícola, como a Embrapa. O Japão oferecia financiamento e acesso à tecnologia, como maquinário e defensivos agrícolas. O projeto foi executado em três fases. A primeira se focou em Minas Gerais e a seguinte, iniciada em 1987, alcançou Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia. Em 1995, a fase três chegou a Maranhão e Tocantins.

Por meio do Prodecer, os colonos trabalhavam sob o regime de monocultura de larga escala e com intenso uso de tecnologia. À medida que as novas fases se sucediam, crescia o tamanho das fazendas. A iniciativa afetou os padrões produtivos de cerca de 345 mil hectares de terra. Até 2002, os investimentos totalizaram R$ 562 milhões, dos quais 60% vieram do Japão.

O principal papel do programa foi “articular o capital público ao privado de forma a estabelecer todas as condições para a territorialização do capital no Cerrado”, escreve a geógrafa Maria Erlan Inocêncio, da Universidade Federal de Goiás no artigo intitulado Estado e território no Brasil: reflexões a partir das agriculturas no Cerrado, publicado em 2010 na revista Ideas.

O impacto social foi grande. Os pequenos agricultores que na época trabalhavam no Cerrado não dispunham de recursos para dar o salto modernizante. Viram-se obrigados a migrar. “Graças a este modelo de produção agrícola, essa população rural, que poderia estar ainda no campo, produzindo alimentos para o Brasil, está agora nas cidades, sobrevivendo dos programas de auxílio a renda”, diz o geógrafo Bernardo Mançano. “Até hoje o Cerrado é a área onde a pequena agricultura é menos representativa.”